Et si on lisait le début

Il y a 2 jours, dans Première Ligne 53, je vous proposais le prologue d’un bouquin que j’ai adoré.

Avant-hier vous pouviez lire le début du premier chapitre

Une sacrée découverte, un énorme coup de cœur

Aujourd’hui et dans les jours suivants je vous propose la suite de ce premier chapitre

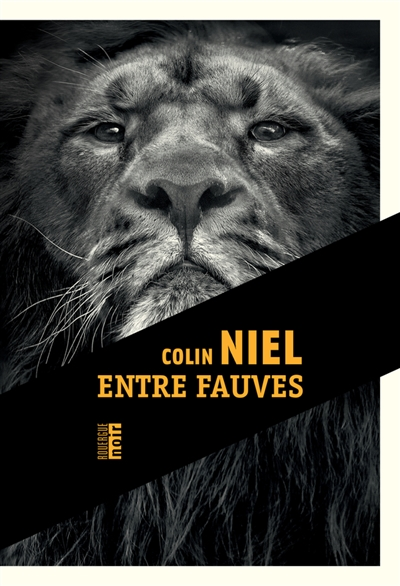

Le livre

Entre fauves de Colin Niel

Apolline

C’est le jour de mes vingt ans. Mon premier birthday sans maman. À la fois le plus joyeux, même avant de savoir quel merveilleux cadeau papa va m’offrir, et le plus triste, parce qu’elle me manque terriblement. My God, je réalise que cette chambre où je suis en train d’attendre qu’on m’appelle, c’est la même qu’à mes dix ans, comme si je n’avais jamais grandi. Aux murs, il y a encore mes posters de gamine passionnée de faune sauvage et nourrie aux documentaires animaliers : un loup, un éland, un faucon pèlerin. Et mon grizzli, bien sûr, épinglé après notre voyage en famille dans les Rockies. Je tourne en rond autour du lit à baldaquin, tout excitée, je jette des regards par la fenêtre, vers les rangs de vignes et la pluie qui les inonde. Je trépigne comme une enfant en essayant de deviner ce qu’ils me préparent, en bas. En vrai je ne sais pas qui ils ont invité, j’ai juste entendu leurs voix étouffées, tenté d’identifier tel ou tel cousin.

– Apo ! crie finalement Amaury. C’est bon, tu peux descendre.

Je souris de toutes mes dents quand j’ouvre enfin la porte. Je dévale les escaliers pour gagner le grand salon. Et d’émotion je pose la main sur ma bouche lorsque, massés sous les bois géants du massacre de cerf élaphe, ils lancent leur immense :

– Joy-eux anni-ver-saire Apo !!

Il y a au moins trente personnes. Je les regarde, tous, des larmes de joie dans les yeux. Mes deux grands frères, Amaury et Enguerrand, qui se moquent gentiment de moi au-dessus de leurs cravates sorties pour l’occasion, fiers d’avoir gardé le secret ces dernières semaines. Mes cousins et cousines, spécialement descendus de la région parisienne et du Poitou. Maribé, même, elle qui d’habitude fait tout pour éviter les fêtes de famille, avec son look de hippie et sa poitrine siliconée. Il y a aussi Sandra, bien sûr, ma seule vraie copine depuis le collège. Papa se tient sur le côté, en patriarche content de sa surprise, son iPhone tendu vers moi pour filmer ma réaction, immortaliser la joie de sa fille chérie. Il me regarde rire derrière son petit écran, hausse les sourcils, m’envoie un baiser. Je lui réponds par un clin d’œil. Quelques amis à lui sont de la fête, aussi, dont Daniel Laborde, le président de la Fédération départementale des chasseurs. Autant de monde réuni pour moi seule, je n’ai pas l’habitude, mais j’avoue, c’est hyper émouvant.

– Il y avait tous ces migrants qui traînaient dehors, ils voulaient planter leur tente dans le jardin, me dit papa. Alors je les ai laissés entrer, tu ne m’en veux pas ?

– Tu es bête, papa. Je t’aime, mais tu es bête.

Il pouffe de rire, content de sa blague. Ils se mettent à chanter, Happy birthday to you, Apo, Enguerrand se charge d’apporter le gâteau, un genre de minipièce montée achetée chez Saint-André, avec vingt grosses bougies que je souffle d’un coup, aussitôt applaudie. Et, piaffant d’impatience, Amaury entonne :

– Le cadeau ! Le cadeau ! Le cadeau !

Tout le monde se tourne vers papa.

– Le cadeau ? Mais quel cadeau ? Je n’ai rien prévu, moi…

– Papa… soupire mon frère.

– Ah, il fallait prévoir un cadeau ? Mais personne ne m’a rien dit ! Sinon j’aurais acheté un petit truc, je ne sais pas, un porte-clés…

Il fait un peu durer son cinéma, sous les rires forcés de l’assemblée. Avant de craquer :

– Bon d’accord, je vais le chercher.

De la véranda où il l’a caché, il rapporte un grand paquet de plus d’un mètre de long, le pose devant moi.

– O.K., c’est un très gros porte-clés.

– Hahaha…

Très vite je me doute de ce que c’est. Je commence à déballer pendant que les invités chuchotent entre eux, mis dans la confidence par papa et Amaury. Je retire l’immense papier cadeau, découvre la valise noire et rectangulaire, défais les quatre fermetures pour l’ouvrir en grand, devant tout le monde.

Et enfin je saisis l’arc par le grip, étonnée par sa légèreté.

– Wow… Papa, il est canon.

Sérieux, c’est exactement le modèle d’arc à poulies dont je rêvais pour remplacer mon Stinger Extreme évolutif, que j’utilise depuis l’adolescence : un Mathews AVAIL. Un compound dernière génération, le genre high-tech, léger et compact, conçu spécialement pour les femmes, avec deux cames au lieu d’une sur le Stinger. Les tests que j’ai pu lire sur Internet parlent d’une vitesse allant jusqu’à trois cent vingt pieds/seconde, et d’une précision inégalée. Un bijou d’archerie.

– Il est calé sur quelle puissance ?

– Cinquante livres, dit papa.

– Et l’allonge est déjà réglée, précise Amaury.

– Vingt-six pouces ?

– Vingt-six pouces : taille Apolline.

– C’est canon. En vrai, c’est trop canon.

En plus, il est full équipé : stop corde, viseur cinq pins à fibre optique, carquois d’arc fixé sur le côté droit de la bête, repose flèche à capture, la totale. Dans la valise de rangement, fichées dans la mousse, il y a aussi six flèches toutes neuves, modèle Beman Hunter pro, tubes en carbone taillés à mon allonge, finition camouflage en Realtree. Et autant de pointes de chasse à visser au bout, des Striker Magnum à trilames fixes, réputées hyper tranchantes. Du matériel haut de gamme, tout compris il doit y en avoir pour mille cinq cents euros. Je détaille l’ensemble, impatiente de pouvoir l’essayer, examine le fil acéré des six pointes.

– Oh merci. Ça me fait hyper plaisir, vraiment.

Mais en relevant la tête et en les voyant tous, autour de moi, en train de me regarder avec leurs sourires en coin, je devine qu’ils me cachent un truc.

– Quoi ? Pourquoi vous rigolez comme ça ?

Ils restent muets quelques secondes, pour faire durer le suspense, je me sens un peu bête. Puis Amaury se lance :

– Le vrai cadeau ! Le vrai cadeau ! Le vrai cadeau !

– Le quoi ?

J’ouvre deux grands yeux d’incompréhension, dévisage mes frères, puis papa qui me fait face avec tout son amour sur la figure.

– Ce n’est presque rien, Apo, dit-il. Juste une petite carte postale.

Et dans un geste théâtral, il plonge sa main dans la poche arrière de son jean, pour en sortir une enveloppe qu’il me tend. Je la saisis, je l’ouvre, et j’en sors une photo, imprimée sur du papier cartonné. Une photo d’un lion mâle, avec une magnifique crinière noire et le regard jaune et profond dont ces félins ont le secret. Je me mets à bredouiller.

– Je… Attendez, je ne comprends pas, là.

Un silence se fait, presque religieux, pour me laisser mariner. Et enfin papa m’explique, avec sérieux cette fois.

– Ma chérie. Ce lion sur la photo, c’est ça ton vrai cadeau. C’est le lion que tu vas venir chasser avec moi.

Je reste sans voix un court instant.

– Quoi ? Tu… Tu es sérieux, là ?

Il fait oui de la tête.

– Ce n’est pas une de tes blagounettes ?

Il fait non de la tête.

– Mais papa, tu m’as… Enfin tu m’as toujours dit que…

– Que tu étais trop jeune, que tu pourrais chasser un lion le jour où tu aurais les moyens de te l’offrir, oui. Mais j’ai changé d’avis. (Il inspire, l’air soudain triste, nos convives baissent la tête.) Tu sais, Apo, chasser un lion, c’était le rêve de ta mère. On attendait la bonne occasion, elle et moi. Mais voilà, elle… Enfin, elle n’a pas eu la chance de pouvoir vivre ça. Mais comme je l’avais fait savoir à pas mal de chasseurs professionnels, j’ai continué à recevoir des infos sur ce qu’ils pouvaient proposer. Et il y a à peine trois jours, j’ai reçu un mail. Une opportunité exceptionnelle, qui se présente très rarement.

– C’est quoi ? Pas un genre de canned hunting1 en Afrique du Sud ?

– Tututut, ma chérie, là tu vexes ton vieux père. Je te parle de free roaming, d’un trophée de lion sauvage. Un lion du désert, pour être exact.

– Un lion du désert ? Sérieux ? Tu veux dire… en Namibie ?

– Exactement. Ça fait plus de dix ans qu’aucun lion n’a été autorisé à la chasse à cet endroit. J’ai sauté sur l’occasion.

À sa droite, Daniel Laborde hoche la tête, l’air envieux, lui qui est plutôt chasse à courre, et seulement en France. Il me faut quelques secondes pour réaliser, je regarde les invités qui, bien sûr, étaient tous au courant et sourient de me voir ainsi abasourdie. Le bois crépite dans la cheminée, comme mon cœur, de joie et d’étonnement, dehors la pluie continue de s’abattre sur les coteaux.

– Mais ça doit coûter une fortune, un trophée comme ça, non ?

– Tu n’imagines même pas, je suis ruiné. D’ailleurs je vous l’annonce : pour le gâteau, il faudra bien penser à remercier les Restos du Cœur.

– Papa… Tu es complètement fou.

– De toi, oui, Apo.

Et alors je me jette à son cou pour l’embrasser, répétant :

– Oh, mon petit papa. Merci, merci, merci, merci… Et on part quand ?

– Samedi prochain. Dans une semaine, en fait, il fallait faire très vite ! Tu vas devoir sécher quelques cours…

– Mais non ?! … Génial. Non, mais sérieux, c’est génial !

On nous applaudit alors, comme pour lancer le début de la fête. Le traiteur apporte tout un tas de trucs à manger, les pose sur la nappe qui couvre la table du salon. Amaury vient m’embrasser à son tour.

– Petite veinarde. Profites-en bien, hein.

– Ça, tu peux compter sur moi, grand frère.

– C’est peut-être l’occasion de t’ouvrir enfin une page Instagram, non ? Qu’on puisse suivre tout ça en photos, au moins.

– Heu, non, je ne crois pas… Je ne voudrais pas priver papa de ce privilège.

Il me charrie :

– Espèce d’asociale.

– Gnagnagna.

Je reçois plein d’autres cadeaux, moins grandioses évidemment, je les ouvre un à un, avec en tête la perspective de ce voyage imminent. Je voudrais que maman soit encore là, avec nous, pour voir tout ça, rembarrer papa et se moquer de lui quand il va trop loin. Tout le monde a l’air content d’être ici, les discussions s’engagent, par petits groupes. Papa et ses amis évoquent la réforme du permis de chasse engagée par le nouveau ministre, et aussi cette campagne de communication lancée par la Fédération nationale des chasseurs pour contrer les attaques des écologistes et autres animalistes jamais sortis de leurs villes. Mes tantes et mes oncles goûtent aux vins du Jurançon, trop moelleux à leur goût. Maribé raconte sa vie à Enguerrand, jette des regards vers les têtes inconnues comme si elle se cherchait un nouveau mec. La soirée dure, les conversations se prolongent dans la véranda, puis sur le perron quand la pluie s’arrête enfin de tomber.

Il est minuit passé quand partent les premiers invités, les voitures empruntant l’allée de graviers pour rejoindre le portail. Un peu fatiguée, un peu éméchée par le vin, aussi, je m’éloigne de la foule pour me retrouver un peu toute seule, me rends dans le hall d’entrée. Et je lève les yeux vers la tête en cape qui trône au-dessus de la porte.

Une tête de damalisque.

Mon tout premier trophée.

Mon tout premier voyage de chasse en Afrique. Dix ans plus tôt.

À l’époque j’étais loin d’imaginer qu’un jour j’allais sauter de joie à l’idée de pouvoir chasser un lion. Pour moi la chasse c’était un truc de vieux, une tradition familiale un peu désuète. Une fois ou deux, papa m’avait traînée avec lui pour tirer le petit gibier au chien d’arrêt, des heures entières à chercher sa bécasse dans les fourrés qui me griffaient les mollets. J’étais contente de faire la grande et d’être toute seule avec lui, mais en vrai c’était la plaie. Quand il a annoncé qu’on partait tous en Afrique du Sud, je ne pensais pas tirer sur quoi que ce soit. Du haut de mes dix ans, j’étais juste ravie d’aller voir des animaux, j’espérais apercevoir un lion ou un éléphant, avoir des trucs à raconter à mon retour, c’est tout.

Mais une fois sur place, je me suis laissé tenter.

Amaury et Enguerrand, ça n’a jamais été leur truc, la chasse, c’est le grand désespoir de papa. Il ne restait plus que moi pour partager sa passion, moi sa petite dernière, moi sa fille adorée et un peu solitaire, dont il était gaga. Alors même s’il n’y croyait pas beaucoup, il m’a un peu poussée. Entraîne-toi, au moins, me disait-il quand on est arrivés au lodge. Tu ne seras pas obligée de tirer, jusqu’à la dernière seconde c’est toi qui décides si tu tires, tu sais. J’étais grande pour mon âge, mais je me souviens, quand il m’a tendu la .222 Remington, je trouvais ça hyper lourd. Mes premières balles, bien avant de me mettre à l’arc, c’est là-bas, sur une termitière qui servait de cible au stand de tir que je les ai tirées. C’est là que j’ai appris à viser dans une lunette, à caler ma carabine, à gérer ma respiration pour bien placer mon tir, parce qu’avec un petit calibre il faut être précis, disait papa. J’avais envie de faire ça bien, de lui faire plaisir. Quand a explosé le haut de la termitière, il m’a regardée, étonné, comme si je venais d’accomplir un miracle. Et il a dit :

– Tu as ça dans le sang, ma puce.

Moi je lui ai tiré la langue, pensant qu’il me taquinait.

Mais le lendemain, après une nuit sud-africaine pleine des grognements des lions et des hurlements des hyènes, quand il m’a proposé de partir avec lui dans le bush, alors que maman et mes frères allaient rester au lodge, j’ai dit oui. Que je voulais venir. Au moins pour voir, quoi, ai-je dit à maman qui s’inquiétait un peu. Pour essayer.

Notre guide, un professional hunter afrikaner, était impressionnant, mais il a su me mettre à l’aise. Il m’a prise à côté de lui dans le 4×4, et pendant tout le trajet il m’a parlé du damalisque, une des plus grandes antilopes africaines. Il m’a décrit ses habitudes, les combats entre mâles, la façon si particulière qu’ils avaient de piétiner le sol et de faire voler le sable avant de se courber et de s’imbriquer les cornes. Tu vas voir, c’est très beau, un damalisque, il disait dans son français approximatif. Pour commencer, c’est parfait. Papa le laissait faire, ne disait rien, l’air tellement heureux de me voir ici avec lui. J’avais peur, je crois, et en même temps j’étais tout excitée, j’avais l’impression d’être une adulte. On est descendus du 4×4, avec les deux pisteurs noirs qui nous accompagnaient, on a marché un moment dans une savane arborée, pour s’approcher des damalisques sans les faire fuir. Il y avait tout un troupeau, une vingtaine de bêtes affairées dans une clairière, pâturant les pailles jaunes, les robes noires et rousses magnifiées par le soleil rasant, les cornes annelées dépassant des buissons quand ils relevaient la tête entre deux broutées. On les a observés un moment depuis la lisière d’un bosquet, alors que se levait le jour au-dessus du bush. C’était beau, c’était vraiment beau de les voir comme ça. Je me sentais loin de chez moi, et en même temps tellement bien. Je me suis retournée vers papa, je lui ai souri de mes dents de gamine.

Le guide a tendu le doigt en se rapprochant de moi, il m’a chuchoté :

– Tu vois celui qui a les belles cornes, là-bas ? C’est un vieux mâle.

J’ai hoché la tête en me concentrant sur cet animal-là, comme s’il se détachait soudain du troupeau. Il était bien positionné, son flanc largement dégagé. J’ai vu le guide échanger un regard avec papa, pour avoir son accord, puis il a installé ma carabine sur son stick, à ma hauteur d’enfant, avant de se reculer un peu. J’ai regardé le damalisque dans la lunette de visée. Un instant, bien sûr, il m’est venu l’idée de ne pas tirer, de le laisser filer, il était si beau au milieu des autres bêtes.

Mais quelque chose d’autre me poussait à le faire.

L’envie, je ne sais pas, qu’il m’appartienne.

Alors j’ai tiré.

Je me souviens que j’ai froncé les sourcils quand la balle a percé sa peau, comme si j’avais mal, moi aussi. J’avais complément raté mon tir, le damalisque était juste touché au ventre, m’a dit le guide. Les autres bêtes ont fui, alertées par le coup de feu. Mais lui s’est cabré, du sang giclant du trou au milieu de son pelage roux. Il a filé un peu plus loin en quelques foulées bancales. Je voyais bien que c’était douloureux, je serrais les dents avec lui.

– Tu vas l’avoir, m’a dit le guide avec calme. N’oublie pas, tu as un petit calibre, il faut bien placer ton tir.

Alors j’ai tourné la carabine sur le trépied, pour retrouver mon damalisque dans la lunette, à nouveau immobile.

Et j’ai tiré une deuxième fois.

Mal, à nouveau.

La balle s’est plantée dans la cuisse de l’antilope qui s’est mise à boiter en sautillant comme une malheureuse, et en la regardant ainsi blessée j’ai posé une main sur ma bouche et serré très fort, avec des larmes qui commençaient à monter dans mes yeux. Pendant qu’elle filait derrière un buisson, j’ai regardé le guide, j’ai regardé papa, mes doigts écrasés sur mes lèvres. J’étais désolée, tellement désolée. Désolée de les décevoir, désolée d’avoir fait mal à l’antilope, désolée de n’être qu’une enfant. Papa m’a souri, compatissant. Il m’a dit que ce n’était pas grave, que je ferai mieux la prochaine fois. Il a empoigné la .222 en expliquant qu’il allait se charger de finir l’animal. Mais le guide l’a stoppé, la voix grave et catégorique :

– Nee. C’est à elle de terminer ce qu’elle a commencé.

Il m’a dit Viens avec moi, et il a commencé à marcher sur le sol sableux, vers l’endroit où avait fui le damalisque. Il n’était pas parti très loin, en fait, on l’a retrouvé au pied d’un buisson, assis sur son arrière-train. Il ne bougeait plus du tout, il était juste là, avec ses deux blessures, la peau tachée de sang. Il respirait par petites saccades, comme s’il avait de l’asthme, et du sang, il en avait aussi autour de la bouche, j’avais touché les poumons, je crois. Il m’a regardée, je me souviens très bien de ses grands yeux tout noirs et moi aussi je l’ai regardé, des grosses larmes sur mes joues d’enfant. J’avais envie de ne jamais lui avoir tiré dessus, de revenir en arrière, et en même temps j’étais fascinée. Consciente, du haut de mes dix ans, de ce qui nous reliait, lui et moi.

– Kom, a dit l’Afrikaner. Il a mal, là. Il faut que tu le fasses, maintenant.

Alors j’ai ravalé mes larmes. J’ai levé ma carabine à bras francs, comme je l’avais fait à l’entraînement, j’ai calé la crosse contre ma clavicule. Le damalisque était tout près, presque à bout portant, sa tête et ses bruits de respiration à moins d’un mètre du bout de mon canon. Je réalisais le pouvoir que j’avais là, que sa vie ne dépendait que de ce qu’allait faire mon index, là, dans la seconde qui allait passer.

– Allez, a encore dit le guide en me voyant hésiter.

Et alors j’ai tiré.

Le recul m’a poussée en arrière.

Le sang a giclé.

Le damalisque s’est effondré.

Et il y a eu un immense silence.

Plus personne n’a parlé pendant plusieurs secondes, ni le professional hunter, ni papa, ni les pisteurs. Je me suis mise à trembler, juste un instant, envahie par un grand vide. Je ne savais plus ce que j’étais censée faire, à présent qu’il était mort. Alors un des pisteurs s’est approché de moi et m’a fait un signe de tête pour que je vienne avec lui. On s’est agenouillés, tous les deux, auprès du damalisque plein de sang. Ce n’était pas beau à voir, vraiment, il y en avait partout. Le Noir a prononcé des paroles dans son anglais bancal, il a prié, il a remercié Dieu. Puis il a passé son pouce sur la plaie, pour le mouiller avec le sang qui coulait dans les poils, il a levé la main au niveau de mon front. Et il y a tracé une croix rouge en disant :

– Voilà, là, tu es baptisée.

1 Également appelée chasse close ou chasse en cages : chasse aux trophées dans laquelle les animaux sont élevés puis maintenus dans un enclos à la merci des chasseurs.